×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

こんばんはー

今日は7月4日…

スガさんのLIVEがニコ生とユーストで生中継でした。

数曲の生中継の中でスガシカオモデルも使ってもらえるというと神展開♪

満足ですw

さて、がんばろーっと♡

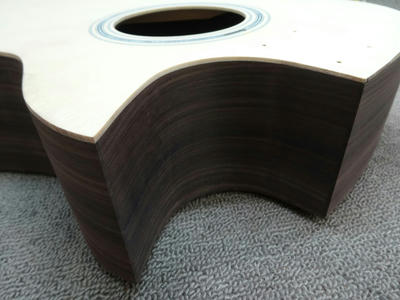

本日はボディの完成した様子を。

これが接着直後ですな。

見てもらうと分かりますが、カッタウェイはこの様になっとります。

トップもバックもカッタウェイが無いものと考えて接着してます。

こうする事でラウンドが滑らかに決まります。

この部分を先にカットしてしまうと全体の膨らみがわからなくなり、カッタウェイの部分だけ盛り上がってしまったり逆に凹んでしまったり。

何しろトップもバックも板厚は薄いですからね。

凹みや盛り上がりを研磨でつじつま合わせなんてもってのほか。

美しい仕上がりはこういう部分の積み重ねです。

で、周囲をカットしてボディの出来上り。

この後軽く研磨して飾りを入れていきます。

今日は7月4日…

スガさんのLIVEがニコ生とユーストで生中継でした。

数曲の生中継の中でスガシカオモデルも使ってもらえるというと神展開♪

満足ですw

さて、がんばろーっと♡

本日はボディの完成した様子を。

これが接着直後ですな。

見てもらうと分かりますが、カッタウェイはこの様になっとります。

トップもバックもカッタウェイが無いものと考えて接着してます。

こうする事でラウンドが滑らかに決まります。

この部分を先にカットしてしまうと全体の膨らみがわからなくなり、カッタウェイの部分だけ盛り上がってしまったり逆に凹んでしまったり。

何しろトップもバックも板厚は薄いですからね。

凹みや盛り上がりを研磨でつじつま合わせなんてもってのほか。

美しい仕上がりはこういう部分の積み重ねです。

で、周囲をカットしてボディの出来上り。

この後軽く研磨して飾りを入れていきます。

PR

どーも!

えー

今日は北部九州朝から土砂降りで大変でございました。

室内でも湿度が高くってやれる作業が限られちゃいます。

もちろん除湿機フル稼働です(笑)。

さて、作業日記は過去分ですのでご安心を(^ム^)

では、参ります!

トップ、バックにブレイシングを接着したらお次はサイドと合せてボディにしてしまいます。

あ、その前にブレイシング削りだよ(笑)。

ブレイシングを削ります!

材が決まって配列して接着、この時点で音の方向性は決まってるんですけどね。

ブレイシング削りでの調整で可能なのは低音の具合とサスティーン。

サスティーンの按配はここで決まります。

削らないと伸びないし、削り過ぎるとある所から突然サスティーンが死にます(笑)。

そこの具合ね。

経験かなぁ

ここだ!ってとこで止めないといけない。

作りはじめの子なんかはハマリます。

この作業=削る、だから丁寧にやればやるほど削り過ぎてしまう。

やりたいが止める!という限界を見極めるのが職人さんですよね。

で、削り終えたらトップとバックの接着。

サイドの接着面を整えてからブレイシングのはまる溝を切ります。

トップは基本的にフラット。フラットトップって呼びますからね。

ただし!前に書いたようにうちの子には指板受けが付いているのでこの時にネック角の事も考えて角度を付けます。

大げさに言うと弦高の高め低めってのもこの段階で考慮していますよ!

そしてバック面。

こっちはラウンドバックなのでバック板のカーブに合わせた接着面を作ります。

バックのラウンドに関しては、カーブを掛ける事で板に張りを持たせるというのと、身体にあたる部分なので強度を出すという2つの意味があると思います。

接着ですが…

これはちょっと企業ヒ・ミ・ツ←えらそーw

いや。マジでこの工程はめっちゃ音に関係するのでご勘弁を!

えー

今日は北部九州朝から土砂降りで大変でございました。

室内でも湿度が高くってやれる作業が限られちゃいます。

もちろん除湿機フル稼働です(笑)。

さて、作業日記は過去分ですのでご安心を(^ム^)

では、参ります!

トップ、バックにブレイシングを接着したらお次はサイドと合せてボディにしてしまいます。

あ、その前にブレイシング削りだよ(笑)。

ブレイシングを削ります!

材が決まって配列して接着、この時点で音の方向性は決まってるんですけどね。

ブレイシング削りでの調整で可能なのは低音の具合とサスティーン。

サスティーンの按配はここで決まります。

削らないと伸びないし、削り過ぎるとある所から突然サスティーンが死にます(笑)。

そこの具合ね。

経験かなぁ

ここだ!ってとこで止めないといけない。

作りはじめの子なんかはハマリます。

この作業=削る、だから丁寧にやればやるほど削り過ぎてしまう。

やりたいが止める!という限界を見極めるのが職人さんですよね。

で、削り終えたらトップとバックの接着。

サイドの接着面を整えてからブレイシングのはまる溝を切ります。

トップは基本的にフラット。フラットトップって呼びますからね。

ただし!前に書いたようにうちの子には指板受けが付いているのでこの時にネック角の事も考えて角度を付けます。

大げさに言うと弦高の高め低めってのもこの段階で考慮していますよ!

そしてバック面。

こっちはラウンドバックなのでバック板のカーブに合わせた接着面を作ります。

バックのラウンドに関しては、カーブを掛ける事で板に張りを持たせるというのと、身体にあたる部分なので強度を出すという2つの意味があると思います。

接着ですが…

これはちょっと企業ヒ・ミ・ツ←えらそーw

いや。マジでこの工程はめっちゃ音に関係するのでご勘弁を!

ふおはよーございます。

今日は午前中に書きます←えらいw

昨日は能書き垂れてたのでマジメに作業日記をば(笑)。

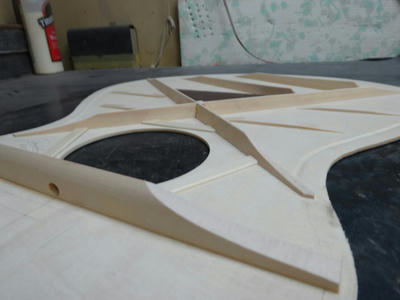

引き続きブレイシング接着。

Silver fireのブレイシング形状はオールドギブソンスタイルのアレンジ物です。

アレンジというところがミソ。

もちろんフルコピーもやった事はありますが俺の作り方では思った様な音にならなかったのでいろいろと試験した結果を元に今の形状と配列に落ち着きました。

他の配列もそうなんですけどここだけは変えられないという部分が有ったりするのでそこがウチの作り方とマッチしてるところなんでしょうね。

まずはトップ板の裏にケガキ。

あ、板が光って写り見にくかったのでホワイトバランスを下げて撮影してます。

昨日書いたつづ棒で接着してます。

ブレイシングは一度に全部するのでは無く数回に分けて接着。

順序もあります。

これもウチの作り方になるのかな。

こういう撮り方ってカッコよくね?(^m^)

今日は午前中に書きます←えらいw

昨日は能書き垂れてたのでマジメに作業日記をば(笑)。

引き続きブレイシング接着。

Silver fireのブレイシング形状はオールドギブソンスタイルのアレンジ物です。

アレンジというところがミソ。

もちろんフルコピーもやった事はありますが俺の作り方では思った様な音にならなかったのでいろいろと試験した結果を元に今の形状と配列に落ち着きました。

他の配列もそうなんですけどここだけは変えられないという部分が有ったりするのでそこがウチの作り方とマッチしてるところなんでしょうね。

まずはトップ板の裏にケガキ。

あ、板が光って写り見にくかったのでホワイトバランスを下げて撮影してます。

昨日書いたつづ棒で接着してます。

ブレイシングは一度に全部するのでは無く数回に分けて接着。

順序もあります。

これもウチの作り方になるのかな。

こういう撮り方ってカッコよくね?(^m^)

お疲れ様でーす。

早速ですが!続きを。

今日はブレイシングの接着について…

アコギの音を決めるのには外見で確認出来る部分と見えない内部のパーツの素材があると書きました。

上記二つについては製作者がどうにもならないところ。

シトカスプルース持ってきてシダーの音にしてくれったってねー。

困りますw

しかし、材料選択だけで良いギターが出来るのか?

否!

それなら中国製だろうがアメリカ製だろうが、安物メーカーであろうが有名製作者だろうが関係ねーよ(笑)

後々にバラしたりして調べられる材料やブレイシング配列、要するに図面的な物は意外にたくさんあります。

過去の名器と言われる物を採寸して作成された物とか。

で、それを元に作ったとして、コピー元を超える物が出来るのか?

否!

だったら世の中に名器だらけですわー。

かくいう俺もそういう事を一生懸命やった時期もありました(笑)

そんなに上手い事いくわけないっちゅーの(笑)。

そうこうしてたくさん作ってたくさん研究して辿り着いた答えが接着を始めとする『形の残らない技術』です。

その中のひとつ、接着に関してはどんな接着剤を使うのか。

どんな圧着方法だったのか。

どんな治具を使ったのか。

接着の順序はどうだったのか。

圧着の力加減は?。

接着剤の種類は現代なら解析出来るとしても工法に関してはわかりません。

まぁ、それこそがノウハウと言う物なんでしょうけどね。(笑)。

具体的に書くとブレイシングの接着には俺がやっている様なつづ棒を使って土台に押さえ付けてやる方法、シャコ万や洗濯バサミ的なクランプを使って両面から圧着する方法、最近ではゴムシートを使い真空引きして圧着する方法等があります。

どのように接着するのか、どの順序で接着するのか、接着前に加工をするのか接着後に加工をするのかetc…

それぞれのパーツの材料、形状、寸法、数量、それに工法の種類まで考えると一生では研究し尽くせません。

今現在まで残っている名器とかそれを作ったメーカーさんなんなんかは上に書いたようなバツグンの組み合わせを発見したんだと思います。

やり方が違えば図面も変わっていくでしょうね。

そういう意味で自分の出来る工法できない工法をキッチリ理解してやり方に見合った構造を見付けないといかんのです。

俺も今の様な抜ける高音に辿り着くまでそーとー時間が掛かりましたが(笑)材料と構造、そして工法のノウハウがまとまってなんとか出音のコントロールが出来るようになってきたんです。

もちろんこの工法に関する事は図面には現せません。

感とか加減とかやってる本人の感覚も大きいですから(笑)。

次もブレイシング!

ちゃんと写真付けます(笑)。

早速ですが!続きを。

今日はブレイシングの接着について…

アコギの音を決めるのには外見で確認出来る部分と見えない内部のパーツの素材があると書きました。

上記二つについては製作者がどうにもならないところ。

シトカスプルース持ってきてシダーの音にしてくれったってねー。

困りますw

しかし、材料選択だけで良いギターが出来るのか?

否!

それなら中国製だろうがアメリカ製だろうが、安物メーカーであろうが有名製作者だろうが関係ねーよ(笑)

後々にバラしたりして調べられる材料やブレイシング配列、要するに図面的な物は意外にたくさんあります。

過去の名器と言われる物を採寸して作成された物とか。

で、それを元に作ったとして、コピー元を超える物が出来るのか?

否!

だったら世の中に名器だらけですわー。

かくいう俺もそういう事を一生懸命やった時期もありました(笑)

そんなに上手い事いくわけないっちゅーの(笑)。

そうこうしてたくさん作ってたくさん研究して辿り着いた答えが接着を始めとする『形の残らない技術』です。

その中のひとつ、接着に関してはどんな接着剤を使うのか。

どんな圧着方法だったのか。

どんな治具を使ったのか。

接着の順序はどうだったのか。

圧着の力加減は?。

接着剤の種類は現代なら解析出来るとしても工法に関してはわかりません。

まぁ、それこそがノウハウと言う物なんでしょうけどね。(笑)。

具体的に書くとブレイシングの接着には俺がやっている様なつづ棒を使って土台に押さえ付けてやる方法、シャコ万や洗濯バサミ的なクランプを使って両面から圧着する方法、最近ではゴムシートを使い真空引きして圧着する方法等があります。

どのように接着するのか、どの順序で接着するのか、接着前に加工をするのか接着後に加工をするのかetc…

それぞれのパーツの材料、形状、寸法、数量、それに工法の種類まで考えると一生では研究し尽くせません。

今現在まで残っている名器とかそれを作ったメーカーさんなんなんかは上に書いたようなバツグンの組み合わせを発見したんだと思います。

やり方が違えば図面も変わっていくでしょうね。

そういう意味で自分の出来る工法できない工法をキッチリ理解してやり方に見合った構造を見付けないといかんのです。

俺も今の様な抜ける高音に辿り着くまでそーとー時間が掛かりましたが(笑)材料と構造、そして工法のノウハウがまとまってなんとか出音のコントロールが出来るようになってきたんです。

もちろんこの工法に関する事は図面には現せません。

感とか加減とかやってる本人の感覚も大きいですから(笑)。

次もブレイシング!

ちゃんと写真付けます(笑)。

あちゃー( ´゚д゚`)

明日のつもりがギリギリ明後日になってしまった笑

作業がはかどってないから…( ´゚д゚`)

早速続き。

力木作りまででしたね。

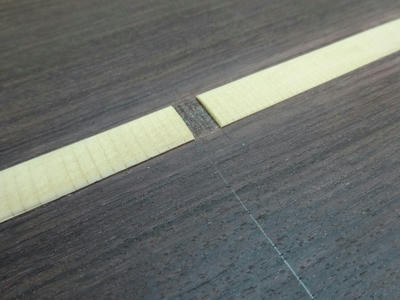

バック板に接ぎ止めを接着。

文字通りブックマッチに接着した部分の補強です。

実はトップには接ぎ止めは使わないんですよね。

俺が考えるに、バックに使う板は反ったりし易い材も多いのと、トップよりも衝撃を受ける確率が高いのでより補強が必要なんじゃないかと。

接ぎ止めの材料はいろいろ有りますが、とりあえずバックの木目と直交させてやれば大丈夫です。

ウチではスプルースを使ってます。

そこにブレイシングの通る溝を作ってあげてから

接着!

接着についてはトップの時に説明いたしまする〜(^m^)

明日のつもりがギリギリ明後日になってしまった笑

作業がはかどってないから…( ´゚д゚`)

早速続き。

力木作りまででしたね。

バック板に接ぎ止めを接着。

文字通りブックマッチに接着した部分の補強です。

実はトップには接ぎ止めは使わないんですよね。

俺が考えるに、バックに使う板は反ったりし易い材も多いのと、トップよりも衝撃を受ける確率が高いのでより補強が必要なんじゃないかと。

接ぎ止めの材料はいろいろ有りますが、とりあえずバックの木目と直交させてやれば大丈夫です。

ウチではスプルースを使ってます。

そこにブレイシングの通る溝を作ってあげてから

接着!

接着についてはトップの時に説明いたしまする〜(^m^)